А. Ф. Кони - политическая записка 1878 года

А. Ф. КониПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 1878 ГОДА

Закон 19 мая 1871 г.

(Из воспоминаний судебного деятеля)

Летом 1878 года, живя на даче в Петергофе и почти ежедневно ездя в Петербург для занятий в окружном суде, где я был председателем, я нередко встречался на пароходе с К. П. Победоносцевым, который знал меня еще по Московскому университету, в коем в первой половине 60-х годов он читал курс гражданского судопроизводства.

Однажды, в конце июля, мы разговорились о наших внутренних делах, и я рассказал ему, на какой опасный путь вступила у нас, по политическим делам, ослепленная и непредусмотрительная власть и как ее бездушные прислужники сеют в обществе глухое, но прочное и, быть может, беспощадное озлобление. Ввиду приведенных мною данных, Победоносцев, бывший тогда рядовым членом Государственного совета и казавшийся далеким от приемов и направления, усвоенных и проявленных им впоследствии, согласился со мною. На мое предположение, что «наверху» об этом ничего не ведают, и на его утвердительный ответ я, зная про добрые отношения между ним и наследником престола, будущим Александром III, сказал ему о большой и многосторонней пользе, которую он мог бы принести, посвятив последнего в истинное и грозное по последствиям положение дела. «Конечно, это можно сделать, — сказал он мне, — но где же запомнить и как не перепутать всего рассказанного вами при устной передаче?» Тогда я предложил написать, по имевшимся у меня заметкам, записку для передачи наследнику. Победоносцев встретил это предложение с большой, по-видимому, готовностью, и я немедленно, в ближайшую ночь, засел за писание такой записки и в переписанном мною виде послал к Победоносцеву, который дня через два, снова встретясь со мною на пароходе, объявил мне, что при первом же его свидании с наследником записка будет вручена по назначению. К несчастию, вскоре был убит Мезенцев (шеф жандармов) и затем начался ряд террористических актов, что я и предчувствовал. Ввиду этого система преследований, описанная мною в записке, получила еще сугубое развитие.

Записку мою, писанную с большим волнением и упованием, пришлось, однако, в целях воздействия на будущего читателя, облекать в формы и выражения, приспособленные «ad usum delphini».

Я посылал ее затем в том же и следующем, 1879, году для прочтения нескольким министрам и членам Государственного совета, моим старым профессорам: Б. Н. Чичерину и Ф. М. Дмитриеву, а также М. М. Стасюлевичу и земским деятелям Гордеенко и фон Крузе. Большинство из них возвратило мне ее с сочувственными отзывами, в которых часто встречались указания на удрученное настроение, которым сопровождалось ознакомление с приведенными в ней данными и фактами. Она найдет себе место в следующих, приготовленных для печати томах «На жизненном пути», и я приобщу к ней выписки из характерных мест этих писем.

С тех пор прошло более сорока лет, но, быть может, для вдумчивого исследователя нашей прошлой государственной и общественной жизни записка эта окажется не лишенною некоторого интереса.

Будущий историк современного состояния России, всматриваясь в ее жизнь за последние пять-шесть лет, будет, без сомнения, удивлен тем внутренним противоречием, которым отличаются некоторые из сторон этой жизни.

Он невольно должен будет остановиться на, по-видимому, трудно объяснимом явлении, представляемом, так называемыми, политическими процессами и отношением к ним русского общества.

С одной стороны, историк найдет массу указаний, и притом официального характера, на то, что с 1873 года в России развилась пропаганда самых крайних противообщественных начал, покрывшая всю страну сетью тесно сплоченных кружков, состоящих из людей, открыто объявивших себя врагами существующего порядка, причем плодом неустанной борьбы с ними правительственных органов является почти непрерывная деятельность особо организованного, специального суда и постоянное снабжение отдаленнейших уездов Европейской России и даже Сибири «неблагонадежными» людьми, высылаемыми административно.

С другой стороны, он тщетно будет искать указаний на отвечающую заявлениям правительства деятельность общества, семьи и отдельных групп людей, заинтересованных спокойным развитием родины. Семья, по-видимому, не хочет или не может становиться передовым и ближайшим защитником общественного порядка, коего она есть основание; слово порицания и отрезвления как будто замирает на устах преданных ему людей, и общество, в своей совокупности, молчаливо, безучастно, а по временам и не без оттенка злорадства присутствует, как зритель, при борьбе правительственных органов со злом, которое, по официальным сведениям, представляется столь обширным и неотступным.

Где же причина такого отношения общества к задаче, которую преследует правительство?

Грубая, беспочвенная анархия и случаи кровавого произвола, до которых додумались некоторые из крайних последователей этой теории, у всех перед глазами.

Ужели общество может сочувствовать стремлениям, которые ничего общего с истинною свободою не имеют, которые, служа на пагубу молодого поколения, ополчают его против исторически сложившихся начал гражданственности и в мутных волнах анархии побуждают его потопить то, что выработано умом, сердцем и трудом лучших людей земли Русской.

Конечно, нет! Русское общество в годины нравственных и материальных испытаний неоднократно доказало, что в нем не иссякла светлая струя здравого рассудка и верного понимания своих потребностей. Отчего же оно безмолвствует? Почему бездействует? И если будущий историк, стерев официальную окраску, посмотрит на предмет своего исследования в его настоящем виде, он найдет ответ на этот роковой вопрос.

Общество действует или, лучше сказать, бездействует таким образом потому, что оно не верит в представляемые ему объем и глубину зла, не верит в справедливость обвинений, возводимых, почти огульно, на молодое поколение, и потому не верит и в правомерность борьбы и в законность преследований.

Если вглядеться в ход и сущность возбужденных за последние годы дел о государственных преступлениях, то, к сожалению, надлежит сознаться, что основания для такого недоверия представляются сами собою.

Общество состоит из отдельных лиц. Каждое из них судит о явлениях окружающей жизни по тем признакам, которые ему доступны. Из этих признаков делается вывод о значении этого явления.

Когда человек, самый благомыслящий, видит в обыденной жизни, что на людей, едва вышедших из отроческого возраста, возводятся весьма тяжкие обвинения по самым ничтожным поводам, когда он узнает, что многие молодые силы гибнут нравственно и физически в пагубном, долголетнем заточении, за которым нередко следует признание невиновности, когда он осведомляется, что спокойствие законных мер исследования заменяется страстностью произвольных действий, внушаемых чрезмерным и не имеющим ничего общего с целями правосудия усердием, он, по отдельным случаям, ему известным, заключает о неосновательности и несправедливости преследования вообще и во всех случаях, ему неизвестных. Он, быть может, неправ, допуская столь широкое обобщение, но можно ли сказать, что он не имеет оснований для таких обобщений?.. Законы 19 мая 1871 г. и 7 июня 1872 г. коренным образом изменили существовавший дотоле порядок исследования политических дел. Еще не улеглось справедливое негодование противников насилия и кровавого самосуда, возбужденное фактами, раскрытыми в известном Нечаевском процессе, как тот порядок судопроизводства, при действии которого были обнаружены и приведены в ясность эти факты, был разрушен. Дела политические были изъяты из общего порядка судопроизводства. Для возбуждения и исследования их прокурорский надзор был соединен тесными узами с чинами корпуса жандармов. На последних возложена обязанность применять к своим дознаниям внешнюю сторону правил и форм предварительного следствия. По внутреннему содержанию дознания эти представляют, однако, весьма мало общего со следствиями, ибо обвиняемый, по закону 19 мая, лишен существенных гарантий, представляемых правом приносить жалобы в суд, — самые же дознания подлежат проверке судебным порядком в том лишь случае, если не будет признано более удобным окончить дело принятием административных мер, без особого его рассмотрения в Особом Присутствии Правительствующего сената, в котором до весны 1872 года сосредоточивались политические процессы со всех концов России.

Этот новый порядок оказывал сильнейшее влияние на ход и значение политических дел и видоизменился под влиянием некоторых особенностей этих дел.

Существенная цель всякого исследования о преступлении — судебное рассмотрение и разрешение дела — оказалась, по закону 19 мая, чрезвычайно условною. Ставить эту цель в конце исследования вполне зависит от личного усмотрения. Она не выдвигается вперед, указанием закона, для всех видимо и осязательно. Интересы правосудия, стоящие у этой цели, отступили на второй план перед интересами полицейского розыска, облеченного в лишенные содержания формы. Не приговор суда об основательности исследования, а мнение начальства о ловкости и усердии исследователей стали ставиться в оценку многих дознаний. Прокурор, приуроченный к деятельности, во многих отношениях совершенно чуждой судебного характера, стал нередко утрачивать при дознаниях по закону 19 мая свое первоначальное значение блюстителя закона и беспристрастного наблюдателя за правильностью действий лица, производящего дознание. Лица прокурорского надзора стали принимать весьма активное личное участие в производстве дознаний. Их юридические сведения и навык не могли не оказать нравственного давления на менее опытных и менее образованных чинов жандармского корпуса, которые вовсе не были подготовлены к обращению с формами и обрядами, приданными дознанию. Результаты этого давления проявились очень быстро, и, за ничтожными исключениями, прокуроры сделались действительными и полновластными хозяевами дознаний, а жандармские чины — писцами постановлений и протоколов под диктовку прокуроров. Такое влияние в одном лице исследователя и наблюдателя, при отсутствии у обвиняемого права жалобы, а у лица прокурорского надзора уверенности, что его действия непременно и неизбежно будут проверены судом, не может не представлять опасности для соблюдения строгой законности в деле исследования всякого преступления. Только строго обдуманный, чуждый увлечений и личных целей образ действий прокурорского надзора может служить некоторым ручательством соблюдения этой законности. Но, к сожалению, прокурорский надзор, деятельность которого в общем заслуживает полного уважения, не всегда получал в свой состав людей, способных сознать важность и достоинство принятых на себя обязанностей. В низших рядах прокуратуры иногда появлялись юноши, не приученные еще жизнью к сдержанности и спокойному обдумыванию каждого своего шага, обладавшие опытностью, стоявшею в обратном отношении к желанию поскорее отличиться и составить себе карьеру. В высших ее рядах, к счастию, лишь в исключительных случаях находили себе приложение люди, вынесшие из своего прошлого отсутствие особой разборчивости в целях и особой опрятности в средствах. Общие, руководящие взгляды таких старших не могли не отразиться на направлении деятельности таких младших — и для лиц, знакомых с практическими отношениями, созданными законом 19 мая, не секрет, что многие совестливые чины жандармского корпуса в провинции нередко тяготились излишнею ревностью и чрезмерною требовательностью лиц прокурорского надзора, стремившихся найти преступную связь, угрожающую государственному порядку, в действиях, по существу своему и по личности обвиняемых, заслуживавших в крайнем случае лишь обдуманного отеческого внушения.

Указанное выше отсутствие судебной проверки, при окончании большого числа дознаний административным порядком, — причем обращается внимание лишь на то, что открыто, а не как открыто, — вызвало в заведующих дознаниями значительное ослабление сознания ответственности за свои действия. Плодом этого было возбуждение массы дознаний по неосновательным поводам, без наличности признаков преступления и производство их с грубым нарушением существенных правил судопроизводства относительно обысков, арестов и т. п.

Таким образом, явился особый род дознаний, производимых не о преступлении, а на предмет отыскания признаков государственного преступления, причем, конечно, рамки исследования могли расширяться до бесконечности. К этим дознаниям привлекались целые группы воспитанников учебных заведений, отрываемых на более или менее продолжительное время от учебных занятий, а иногда и вовсе лишаемых возможности продолжать образование. Таким образом, в некоторых судебных округах арестование стало, ввиду отсутствия достаточных для него оснований, носить название «приглашения впредь до разъяснения дела», каковое разъяснение продолжалось по нескольку недель, а поводом к привлечению в качестве обвиняемого иногда стали приводиться без всякого фактического подтверждения «сочувствие революции», «внушающий подозрение образ жизни», или «вредный образ мыслей», или, наконец, «имение коммунистической книги», причем таковою оказывалась «Histoire du Communism» Alf. Sudre, одного из самых горячих и сильных противников этого учения.

Легкость, с которою возбуждались дознания и принимались меры против обвиняемых, представляла, вместе с тем, довольно удобное условие для мстительной деятельности различных темных личностей, которые стали прибегать к доносу как средству сделать неприятность врагу или напугать с корыстолюбивою целью совершенно невинного человека. Ежегодно стал возникать ряд дел, построенных на этой почве, причем прокуратура и чины жандармского корпуса оказывались в течение некоторого времени игрушкою в руках ловкого доносчика. Из числа многих подобных дел, в качестве примера, можно привести дела: о фельдшере М., о котором было возбуждено дознание по безымянному доносу о том, что он сближается с крестьянами и возмущает население, доносу, вполне неосновательному и написанному, как оказалось, конкурентом М. по практике фельдшером Г., сначала требовавшим с М. уплатить ему 300 рублей отступного; дело по доносу священника С. о «предосудительном поведении против правительства» барона К. и по доносу того же барона К. на того же священника С., обвиняемого им в чтении в церкви манифеста об отречении государя от престола; дело по доносу бывшего помощника надзирателя Ч. на дворянина Т., 19 лет, которого Ч. обвинял в составлении прокламации, в которой для выражения сочувствия славянам предлагалось «свергнуть долой правительство и его башибузуков». При дознании оказалось, что Ч., желая отличиться открытием политического дела, сам изготовил несколько экземпляров прокламации посредством копировальной бумаги, наклеил их в нескольких местах на улицах, подбросил Т. и собирался подбросить еще десяти молодым людям, адресами коих он заблаговременно запасся. Особенно часты неосновательные доносы, дающие повод к дознаниям, по обвинениям в произнесении дерзких слов против государя императора. И хотя, по большей части, подобные доносчики подвергаются административному взысканию, когда удается обнаружить свойства их постыдных действии, но так как, по свойству дел, эти взыскания высшим начальством признается неудобным налагать по суду, то эти случаи остаются безгласными, не устрашая новых доносителей и не успокаивая взволнованную подобными случаями общественную среду.

Нужно ли говорить, что при указанных условиях школа законности, которую некоторые думали видеть для чинов корпуса жандармов в законе 19 мая, обратилась в школу произвольных действий, прикрываемых жалкою оболочкою формальностей, и что развившиеся в этой школе товарищи прокурора стали, в нередких случаях, относиться пренебрежительно к своим прямым судебным обязанностям и вносить в исполнение таковых недостаточное знание потерявшего их уважение закона.

Быть может, в этом надо искать отчасти причину бедности прокуратуры, несмотря на ее многочисленный состав, в способных обвинителях и плохого состояния нашей следственной части, остающейся без авторитетного, основанного на безусловном уважении к указаниям закона надзора со стороны прокуратуры. Ибо может ли товарищ прокурора, привыкший подписывать постановления о «приглашении впредь до разъяснения» дать правильные указания следователю относительно оценки и мотивировки оснований для взятия под стражу по общему преступлению, может ли лицо, смотрящее на обыск, как на одну из самых элементарных и ни для кого не затруднительных мер, на привлечение в качестве обвиняемого, как на нечто обыденное и не требующее особых размышлений, удержать своими советами неопытного и горячего следователя от неосновательного, и потому оскорбительного, обыска, от гибельного для нравственных и материальных сторон жизни честного человека привлечения его к следствию без тщательно измеренных и взвешенных оснований.

Пример, интересный и поучительный, применения за«- кона 19 мая в обширных размерах представляет дело о пропаганде в империи, разрешенное в январе 1878 года Особым Присутствием сената, известное под именем «дела 193-х».

Оно началось в конце 1873 года и вскоре разрослось в ряд связанных между собою совершенно внешним и искусственным образом отдельных производств, возникших и возбужденных в 37 губерниях и в войске Донском. Уже к концу 1874 года было привлечено к дознанию в качестве обвиняемых 770 человек, из коих 265 были заключены под стражу. При своем окончании это дело представляло громадное производство в 147 томах с 193 обвиняемыми лицами.

Эта цифра, в связи с поразительными примерами глубины и объема пропаганды, изложенными в особой записке, разосланной высокопоставленным лицам, доказывала успешность и высокую целесообразность дознаний, производимых под одним общим руководством прокурора саратовской судебной палаты Жихарева по закону 19 мая. Казалось, что исследователи, действия которых произвели немалую тревогу в различных местах России, вполне искупили эту тревогу тем, что обнаружили массу виновных и проникли, не стесняясь условиями общественного и личного положения обвиняемых, в самые тайники пропаганды, указав, наряду с рядовыми проповедниками насильственного переворота и их жертвами, на такие выдающиеся случаи, как поощрение женою жандармского штаб-офицера сына к пропаганде, введение профессором агитатора в кружок студентов, замещение мест по земской службе лицами, специально рекомендованными председателю управы человеком, всецело посвятившим себя анархической пропаганде, раздача земским врачом арестантам, с целью устройства побега от конвоя, сонных порошков для последнего и т. п.

Но к удивлению, чтобы не сказать более, многое из этого существовало только по-видимому, многое не было в действительности, а только казалось…

По рассмотрении всего дознания в Особой комиссии, с целью определения, каким его частям надо дать ход в судебном порядке, прежде всего оказалось необходимым освободить от всякой ответственности 411 человек. В действиях их нельзя было найти никаких признаков преступления, и к обвинению их не было представлено или собрано каких-либо заслуживающих внимания улик. Привлеченные без достаточных оснований, оторванные от обычных занятий, лишившиеся должностей, стесненные в ущерб своему материальному благосостоянию в свободе передвижения — лица эти составили группу, в которую, между прочим, вошли около 90 человек дворян и чиновников, около 100 крестьян и мещан, около 75 студентов разных наименований, 34 воспитанника гимназий и 11 воспитанников технических училищ, 23 воспитанника духовных семинарий, 20 учителей и учительниц сельских школ и т. д. Некоторая часть этих лиц была подвергнута содержанию под стражею.

Затем оказался ряд привлеченных, не только для предания которых суду, но и для принятия против них каких-либо строгих мер административного взыскания не было никаких оснований. Часть их была освобождена под надзор полиции со вменением им содержания под стражею (50 человек, из коих 12 воспитанников гимназий), другая часть подвергнулась обыкновенному надзору полиции (175 человек, из коих около 30 воспитанников гимназий, технических училищ и семинарий).

За назначением административного взыскания 21 человеку и за освобождением от преследования 657 человек следствие могло быть произведено лишь о 336.

Эти лица, казалось, должны были представляться уже несомненно навлекающими на себя серьезные обвинения.

Между тем, как только при следствии, произведенном членом московской судебной палаты Крахтом, было приступлено к проверке с надлежащею полнотою данных дознания, обнаружилось, что к дознанию был привлечен ряд молодых, по преимуществу, людей, тяготевшее над коими обвинение представлялось столь незначительным или шатким по своему внутреннему смыслу, что предполагаемая виновность их, обусловленная их летами, неразвитостью, непониманием явлений жизни, неразумностью, давлением чуждого влияния, была с избытком искуплена свыше чем двухлетним одиночным заключением, в котором находилось большинство из них. Таких людей было освобождено 23.

При дальнейшем развитии следствия выяснилось, что около 30 человек, привлеченных в качестве обвиняемых, таковыми на суде явиться не могут, так как они представляются простыми свидетелями по делу, которые своими показаниями могут лишь способствовать раскрытию виновности главных из обвиняемых. И они были освобождены от преследования.

Следствие было окончено летом 1876 года, а летом 1877 года был составлен обвинительный акт, коим, за исключением 33 неразысканных обвиняемых и 54 умерших, сошедших с ума и лишивших себя жизни, были преданы суду Особого Присутствия 193 человека. Об остальных 56 следствие было прекращено.

Тщательное рассмотрение этого дела судом продолжалось около трех месяцев. Окончательным приговором высокого судилища, к участию в трудах которого были призваны и представители сословий, 90 человек оправданы, а 27 человек признаны виновными лишь в том, что имели без дозволения начальства запрещенные книги. Высшею мерою взыскания за это преступление по закону почитается арест на три месяца, они же пробыли в одиночном заключении более трех лет.

Таким образом, почти тысячная масса обвиняемых была, последовательно, при очищении дела от наслоений, более или менее чуждых началам правосудия, сведена к гораздо более скромным размерам, причем виновность оставшихся, в связи с понесенным ими содержанием под стражею, оказалась, по-видимому, не столь вопиющею, так как сенат положил ходатайствовать о применении к ним в широких размерах монаршего милосердия.

Остальные из привлеченных, около 800 человек, вернулись в свою общественную среду, к своим покинутым семьям и к своим нарушенным занятиям.

Но не одна цифра обвиняемых оказалась преувеличенною. Многие факты, мрачными чертами намеченные в вышеупомянутой записке, пройдя сквозь беспристрастную оценку, представились в ином свете. Так оказалось, что жена жандармского штаб-офицера может быть обвиняема лишь в таком легко объясняемом проступке, как недонесение на собственного сына, у которого были без дозволения начальства запрещенные книги. Так профессор, растлевавший своих слушателей, вводя в их среду агитатора, оказался освобожденным от преследования за отсутствием каких-либо улик, хотя, несмотря на это, и лишился своего места. Так «сильно скомпрометированного» студента, послужившего поводом, вследствие данной ему рекомендации, для привлечения к дознанию и удаления от должности председателя земской управы, не оказалось даже возможным предать суду, а «сонные порошки», данные врачом, просидевшим четыре года в одиночном заключении, найдены по исследовании рвотным средством, едва ли способным усыпить деятельность стражи…

Если таковыми, при ближайшем рассмотрении, оказались случаи, особо обратившие на себя внимание исследователей, то едва ли можно сомневаться, что для случаев менее важных и не выходящих из ряда приводились основания еще более шаткие. И действительно, нельзя не признать, что приемы оценки данных для привлечения разных лиц в качестве обвиняемых и для определения свойства их преступности не отличались обдуманностью ни по своему существу, ни по своим последствиям.

Понятие о пропаганде, вопреки юридической логике, было расширяемо до чрезмерности. Всякая передача книги запрещенного содержания, кем бы и кому бы то ни было, признавалась пропагандою. Забывалось, что пропагандою может по закону считаться лишь передача книги с явною целью распространения вредного учения, в ней заключающегося, и притом передача такому лицу, которое по своему неразвитию, молодости или подчиненности авторитету передающего не может сознательно и критически отнестись к содержанию книги. Таким образом, передача книги запрещенного содержания для простого удовлетворения любопытства между людьми, равными по развитию, воспитанию, летам и общественному положению, стала носить грозное название пропаганды и влечь за собою весьма тягостные последствия. С другой стороны, всякое чтение запрещенной книги совместно несколькими лицами было признаваемым за несомненное доказательство существования между ними тайного кружка или преступного сообщества, несмотря на то, что самое чтение было нередко поводом к горячим спорам и разногласиям между читавшими или слушателями чтения.

Простое, даже случайное знакомство с лицом, оказавшимся впоследствии «политически неблагонадежным», влекло за собою привлечение к дознанию; та же участь нередко постигала и тех, чей адрес, на их несчастие, каким- либо образом попадал в записную книжку или бумаги привлеченного по обвинению в политическом преступлении. Наконец, целый ряд лиц, преимущественно из учащейся молодежи, был привлекаем к дознанию за отсутствие с их стороны деяния, которое едва ли удастся кому-либо примирить с основными свойствами молодой неиспорченной совести: за недонесение о том, что товарищи читают запрещенные книги или «сочувствуют революции»…

Эти приемы, употребляемые без строгой проверки данных, дошедших до исследователей нередко и темным путем, и прилагаемые к среде, где молодость побуждает к откровенности и доверчивости, вызвали привлечение целой массы лиц из молодежи, в возрасте не только юношеском, но даже и отроческом, так как, вообще говоря, средний возраст всех привлеченных не превышал 19 лет, причем крайними пределами по возрасту являлись 12-летний крестьянский мальчик и 84-летняя неграмотная крестьянка.

Направление, полученное дознанием о пропаганде а империи, и точка зрения, усвоенная производившими его, на поводы к возбуждению преследований отразились отчасти и на тех делах, которые стали возникать непосредственно по окончании этого дознания. И в них неосновательность поводов и отсутствие правомерности в привлечении обвиняемых выражались иногда в резких чертах.

Так, в 1876 году было освобождено порядком, установленным законом 19 мая, вследствие отсутствия улик и каких-либо оснований для преследования за «пропаганду», около 100 человек, между которыми были 13- и 15-летниея так в 1877 году было прекращено дознание, носившее громкое название дела об образовании в Полтавской гимназии тайного общества, члены которого разделились на «бунтарей», «анархистов» и «государственников», причем 5 человек были подвергнуты административному взысканию, а 16 человек, из коих 10 принадлежали к учащейся молодежи, совершенно освобождены от преследования, а между тем один из них, гимназист 17 лет, содержался в одиночном заключении полтора года. В том же году, за отсутствием признаков пропаганды, освобождены от преследования 5 бывших гимназистов и 1 воспитанник прогимназии, сходившиеся вместе в Житомире с целью чтения для саморазвития, причем, во время дознания, 4 из них содержались в тюрьме. Так, наконец, прекращено дело о 13 воспитанниках Подольской духовной семинарии, привлеченных за образование преступного кружка с целью пропаганды, из коих 12 содержались в одиночном заключении от четырех до семи месяцев, и о 5 воспитанниках той же семинарии, привлеченных за недонесение на товарищей.

И в этих дознаниях отсутствие строгой проверки данных для привлечения нередко бывало связано с отсутствием строгой разборчивости в средствах исследования. С этой точки зрения можно указать, например, на одно обширное дознание, к которому привлечено было значительное количество лиц из учащихся по указаниям крестьянина Р., оказавшимся впоследствии в значительной части ложными и преувеличенными, причем Р., добровольно изъявившему желание делать исследования в среде неблагонадежных лиц, было разрешено проживать по чужому виду и под чужим именем, и у него, для отвлечения подозрений товарищей-студентов, по его просьбе и согласно постановлению при дознании, произведен фиктивный обыск.

Недостаточная обдуманность в возбуждении дознаний не могла не отразиться на менее важных, чем пропаганда, но более частых случаях произнесения дерзких слов против государя императора. И здесь формалистическое отношение к делу создавало ряд дознаний, при которых обвиняемый отвлекался от насущных работ и нередко лишался свободы, а свидетели вынуждались десятки раз повторять неразумные и признаваемые преступными слова. Число этих дознаний в половине 70-х годов было чрезвычайно велико, и хотя большая их часть прекращалась по высочайшему повелению, но впечатление, ими произведенное на обвиняемого и его среду, ни в каком случае не может считаться желательным и благотворным. Нисколько не содействуя увеличению чувства уважения к монарху, дознания эти, без сомнения, умаляют власть, заставляя ее нисходить до мелочей частной жизни, ее недостойных. Так, ряд таких дел имел типический характер пьяной ссоры между крестьянином и отставным солдатом, причем на заявление последнего, что он «царю служил», следует обыкновенно раздраженный ответ: «Черту ты служил!» Нет сомнения, что здесь нет никакого, хотя бы отдаленного умысла отнестись с неуважением лично к государю или даже к отвлеченному понятию о царе, а весь яд упрека направлен на спорщика, и тем не менее по этим делам производились дознания, жандармский офицер и товарищ прокурора выезжали на место, допрашивали свидетелей и пьяная болтовня принимала очертания государственного преступления. Случалось даже, что при таких и им подобных дознаниях производители их брали под стражу кормильца и работника целой семьи. Можно бы привести ряд примеров неосновательно и явно неразумно возбужденных дознаний такого рода, но достаточно и указаний на такие случаи, как привлечение в качестве оскорбителя величества крестьянина, который, споря с односельцами о хозяйственных делах, сказал: «Эх, Саша! Ошибся ты, рано нам крестьянам волю дал»… или содержание в течение полутора месяцев под стражею «трезвого, деятельного и имеющего семью из 8 человек» крестьянина за непочтительный отзыв об императрице Екатерине I, причем после освобождения его из-под стражи он был, административным порядком, выслан в другой уезд.

Вообще, с издания закона 19 мая 1871 г. до конца 1877 года возбуждено около 3650 дознаний о государственных преступлениях; в одном 1877 году возбуждено около 950, из коих 250 о пропаганде и 700 о дерзких словах и распространении ложных слухов. Всего привлечено в период с 1872 года по 1878 год к дознаниям о пропаганде не менее 2500 человек, из коих не более 500 подвергнуты наказанию по суду или административным порядком.

Таковы, в общих чертах, результаты целого ряда политических дел, возбужденных за последние годы. Картина, рисуемая ими, не может быть признана утешительною. Она не дает удовлетворения ни сердцу, жаждущему прежде всего правосудия, ни разуму, дорожащему спокойным достоинством внутренней политики государства. Она представляет борьбу, ведомую без ясно сознанной цели и бездушно-формальными средствами, борьбу, бесплодность которой только увеличивает неправомерность употребляемых в ней приемов.

Но если на людей, имеющих возможность знать серьезное значение развития в государстве анархических начал и их опасность, вышеприведенная картина производит тягостное впечатление, то несравненно более тяжкое и вредное по своим последствиям впечатление должна она производить на общество.

Сосредоточение, до последнего времени, всех политических дел в Петербурге, в Особом Присутствии сената, и далеко не полная гласность их производства вызвали в обществе, особливо провинциальном, значительное неведение сущности тех противогосударственных стремлений, с которыми борется правительство. Нет сомнения, что последний большой политический процесс, производившийся в Петербурге, мог бы раскрыть некоторые серьезные данные относительно лиц, к которым сенат отнесся с осуждением, но процесс этот, продолжавшийся три месяца, был, несмотря на заявленное в «Правительственном вестнике» обещание напечатать отчет, до такой степени лишен гласности, что большинство общества осталось о нем в полном неведении, дающем повод к разнообразным слухам и измышлениям. Оно узнало только из приговора, что почти половина привлеченных по обвинительному акту оправдана и что относительно значительной части из обвиненных постановлено ходатайствовать о монаршем милосердии. Оно не узнало никаких подробностей ни о целях, ни о приемах и способах, ни о характере деятельности тех подсудимых, которые осуждены сенатом. Да и самое время, когда разбирался этот процесс, тянувшийся, вследствие искусственно раздутого объема, целые годы, считая с начала дознания, самое время это было весьма невыгодно для представления обществу грозящей ему, при дальнейшем развитии пропаганды, опасности. Борьба внешняя и опасности действительные слишком отвлекали общее внимание от борьбы внутренней и опасности, предполагаемой в будущем, общественная мысль летела за Дунай, на поля кровавых битв, не имея сил сосредоточиться на судебном процессе, тянувшемся в Петербурге в тумане безгласности; а в сердце общества, привыкшем сжиматься от боли и справедливой гордости за молодое поколение, слагавшее головы в бою, и у постели больных и раненых невольно звучало слово сострадания к тем представителям этого же поколения, которые предстояли в Петербурге перед судом, истощенные и обессиленные четырехлетним тяжелым заключением, отнявшим у них лучшие годы их, иногда заблуждающейся, но отнюдь не своекорыстной молодости.

Поэтому этот процесс и по времени, когда он происходил, и по способу и условиям своего производства оставил общество в прежнем недоумении и отсутствии ясного понимания сущности и целей борьбы, ведомой правительством.

С другой стороны, едва ли можно предположить, что общество могло оставаться совершенно равнодушным при виде, при встрече, при столкновениях с теми сотнями молодых людей, которые, бывши изъяты из общества и из семейств или ограничены разными стеснительными мерами, вернулись назад свободными и признанными невиновными, большею частью даже вовсе не подвергнутыми суду. Отдельные факты, сходные между собою, невольно вызывают на обобщения, и на вопросы, естественно возникавшие по поводу ряда политических дел, в обществе получались неудовлетворительные ответы.

Кто эти люди, в столь значительном количестве привлекаемые к дознанию? По большей части юноши, едва вышедшие из отрочества, учащиеся, которых еще трудно признать за граждан, ясно сознающих свои обязанности в отношении к обществу и государству… Что же они сделали? Ничего, или почти ничего преступного, потому что, несмотря на тяжкие обвинения, против них возведенные, они не признаны подлежащими наказанию и освобождены не только судом, но даже и административною властью, которая была уполномочена гораздо шире, чем суд, применять понятие о преступности и виновности. Что сделано с ними? Они оторваны от занятий, им создано исключительное положение, на них навсегда наброшена тень подозрения; на заре своей жизни многие из них поражены ударами тяжелыми и для взрослых — многие надолго были оторваны от семьи, многие вынесли тяжкие дни, месяцы и годы заключения в мрачном одиночестве губернских острогов и в утонченно-губительной обстановке дома предварительного заключения, их физическое здоровье потрясено, их умственное развитие подавлено, их духовная жизнь угнетена… Какой результат всего этого? Разбитая жизнь одних, искусственно вызванное ожесточение других, получивших право ссылаться на несправедливо перенесенные гонения, недоконченное или надолго прерванное образование третьих, потеря занятий и нищета четвертых, скорбь отцов, святые слезы матерей, готовый материал для недобросовестных и бездушных подстрекателей, колебание доверия к правильности действий правительства, боязнь за судьбу всего, что выходит в детях из уровня посредственности и склонно увлекаться, и печальное, неслышное, затаенное, но глубокое общественное недовольство…

И вот в ежедневной, обыденной жизни общество отмежевывается от солидарности с правительством, вдумчивые люди со скорбию видят, как растет между тем и другим отсутствие доверия, и тщетно ищут признаков какого-либо единения, а семья безмолвствует, трепеща за участь своих младших членов и зная, что школа, дающая им, вместо хлеба живого знания родной природы, языка и истории, камень мертвых языков, не в силах оградить их от заблуждений, которые на официальном языке с легкомысленною поспешностью обращаются в государственные преступления.

Это ли желательные результаты? Эту ли цель имел законодатель, издавая закон 19 мая?

В борьбе с вредным влиянием на молодые умы власть всегда имеет помощника в самой жизни. Холодный, отрезвляющий опыт практической жизни, серьезное слово науки и столкновение со здравым смыслом народа очень часто служат гораздо лучшим средством для рассеяния заблуждений, чем всякие репрессивные меры. Но где найдет власть, оставаясь верною самой себе, средства, чтобы загладить ущерб, наносимый нравственному достоинству правительства в глазах общества теми из представителей ее, которые, будучи ослеплены горячностью борьбы и личными видами, в своем увлечении расширяют пределы ее за границу здравой политики и справедливости?

Где, например, найти средства, чтобы заставить отца позабыть про смерть единственного 18-летнего сына, привлеченного в общей массе к дознанию и зарезавшего себя, после двухлетнего одиночного заключения, осколками разбитой кружки? В чем найти способ дать позабыть ему про письмо, в котором этот «государственный преступник» говорит: «Добрый папа! Прости навеки! Я верил в Святое Евангелие, благодарю за это бога и тех, кто наставил меня. Здоровье очень плохо. Водянка и цынга. Я страдаю и многим в тягость — теперь и в будущем. Спешу избавить от лишнего бремени других, спешу покончить с жизнью. Бог да простит мне не по делам моим, а по милосердию своему. Прости и ты, папа, за то неповиновение, которое я иногда оказывал тебе. Целую крепко тебя, братьев… Простите все. Нет в мире виновного, но много несчастных. Со святыми меня упокой, господи…»

Чем поддержать доверие к справедливости и законности действий прокурорского надзора по политическим делам в среде, где знают, что два лица, наиболее отличившиеся энергическим возбуждением и производством дознаний, — прокурор одного окружного суда и товарищ прокурора другого — уволены, несмотря на свое неоднократно поощренное усердие, от службы потому, что первый из них на публичном гуляньи, напившись пьян, буянил, хвастал своим званием и, выведенный по требованию публики вон, дрался с полициею, причем изрезал себе руки осколками разбитой в участке лампы, а затем униженно просил полицию о пощаде и скрытии своих поступков, а второй на официальном бланке приглашал к себе на любовное свидание жену человека, посаженного им же под стражу.

Будущий историк в грустном раздумьи остановится под этими данными. Он увидит в них, быть может, одну из причин незаметного по внешности, но почти ежедневно чувствуемого внутреннего разлада между правительством и обществом. Беспристрастно глядя в даль прошедшего, он пожалеет, быть может, о том, что существовало время, когда недальновидные и нерадивые, а подчас и нечестные рабочие грубыми руками обламывали целые цветущие ветви родного, дорогого всем дерева…

(Кони А. Ф. На жизненном пути. Т.III. Ревель – Берлин, 1922. Печатается по изданию: Собр. соч. в 8-ми т. Т. 2. М. 1966. С. 330—346).

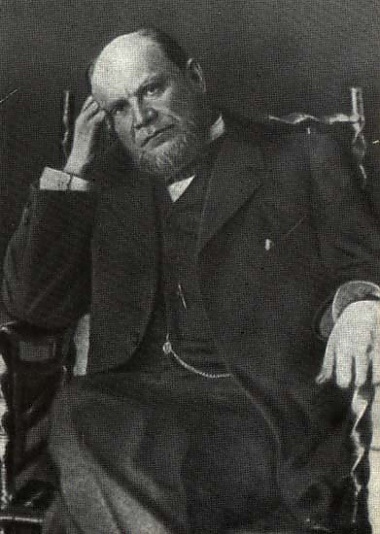

Отмена крепостного права и переход крестьян в разряд свободных граждан неизбежно повлекли за собой преобразования и в других сферах жизни общества: военную, земскую и судебную реформы. Судебная реформа 1864 г. вывела на общественно-политическую сцену новое поколение судебных деятелей, среди которых выделяется фигура Анатолия Федоровича Кони (1844 - 1927). Ученый-юрист, блестящий оратор, один из образованнейших людей своего времени, А.Ф. Кони обращал особое внимание на участие молодежи в революционном движении. Он видел причину антиправительственного образа мыслей молодого поколения в репрессивном характере внутренней политики, переходе от судебного порядка рассмотрения дел к административно-полицейскому. Кони выступал против чрезмерного полицейского контроля, высказав свои соображения в политической записке. Готовя текст к публикации спустя сорок лет, Ф.А. Кони изложил в самом начале историю ее появления, которая свидетельствует об озабоченности юриста нарастающей мощью революционного движения и нежелании правительства разрешить общественный конфликт путем реформ. К составлению записки Кони приступил в 1878 г., однако подъем общественного движения он относит к более раннему периоду - 1873 г.

Закон 19 мая 1871 г., принятый по предложению шефа жандармов графа П.А. Шувалова, передал производство дознаний о политических делах жандармам. Таким образом было положено начало административному порядку рассмотрения политических дел (в противоположность судебному). У полицейских властей появлялась возможность отстранения суда от разбирательства по политическим делам. Местная полиция могла расправиться фактически с любыми проявлениями недовольства путем ссылки и отдачи виновного под гласный полицейский надзор.

Другим печально известным законом было высочайше утвержденное 7 июня 1872 г. мнение Государственного совета, называвшееся «О дополнении и изменении некоторых действующих узаконений о печати». И на этот раз права, принадлежавшие суду (а именно запрещение распространения книги), передавались административным органам. Министр внутренних дел мог задержать книгу, а Комитет министров принимал по этому поводу окончательное решение. При этом вовсе не требовалось одновременного возбуждения судебного преследования авторов или издателя, ибо судебный процесс, как и в случае с законом 19 мая 1871 г., мог бы обнаружить правовую несостоятельность задержания и запрещения книги.